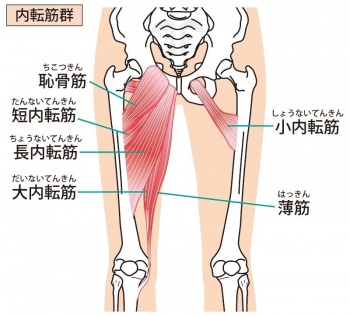

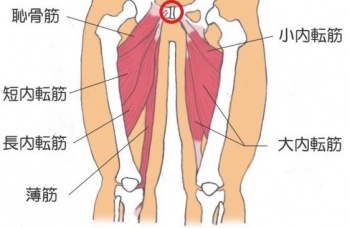

在宅勤務が増え、通勤などで歩く機会が更に減り、長時間座りっぱなしのデスクワークは、筋力を低下させて血流が悪くなり、お尻のコリに直結します。内転筋群が弱いと姿勢も悪くなり、歩く時も脚の荷重がうまく分散できず、膝の内側がこり固まった状態になります。そこからお尻のコリにつながってしまいます。

お尻がこっていると、お尻が硬い・痛い・脚が疲れやすいといった症状が出やすいのが特徴です。お尻のコリを放置しておくと、硬くなった筋肉が坐骨神経を圧迫して坐骨神経痛を引き起こしたり、腰痛を招いたりすることもあります。

お尻のこりの原因の多くは、長時間のデスクワークによる筋疲労が原因ですが、 椅子が身体に合っていない、脚を組んでパソコンをしている、猫背、お尻と椅子の背もたれに隙間を作って浅く座っているなど、座り姿勢が大きく影響しています。

仕事の合間にオフィスでも出来る、お尻の筋肉がバネの機能を取り戻す「やまおく体操」をしてみましょう。

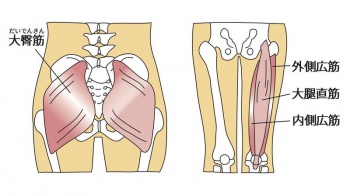

お尻には背骨の一番下にある三角形の仙骨を中心とする骨盤、大臀筋・中臀筋・小臀筋・梨状筋などの筋肉があり、いずれも全身に関わる重要な役割を担っています。それだけに、お尻がこって固くなると思いがけない不調が生じることもあります。

大殿筋より深部にある中殿筋の主な作用は股関節の外転です。しかし、股関節の屈曲位では股関節の内旋に作用して、股関節の外転には作用しないことが知られています。また股関節伸展位では前部線維および中部線維が股関節の内旋、後部線維が股関節の外旋に作用します。

中殿筋よりもさらに深部にある小殿筋の主な作用は股関節の外転です。中殿筋とともに強力な股関節外転筋として作用します。股関節伸展位では小殿筋の前部線維が股関節内旋、後部線維が股関節外旋に作用します。中殿筋と同様に、股関節屈曲時には股関節の内旋作用が主体となり、股関節外転作用は減少します。中殿筋と比べると生理学的断面積の小さな筋です。

コリで大臀筋などの大きな筋肉が固くなると、血管を圧迫して血流が悪くなり、下半身の冷えにつながり、代謝が落ちたり、老廃物が溜まったり、リンパの流れも阻害され浮腫が生じやすく、太りやすくなります。

コリが神経を圧迫することで腰痛が生じやすくなります。お尻の深部にある梨状筋の下には坐骨神経が通っているため、この部分がこると坐骨神経痛を発症する怖れもあります。

仙骨にはリラックスや休息をうながす副交感神経が通っています。この周辺がコリによって冷えると、副交感神経へのスイッチがうまく入らず、イライラしやすくなります。さらに、骨盤内の血流が悪くなるため、腸の働きが弱まって便秘になったり、生理痛が酷くなることもあります。

自律神経のバランスが崩れ、睡眠の質が低下します。肌状態にも影響して、浮腫やすく、ほおの下がったお疲れ顔になるかも知れませんね。

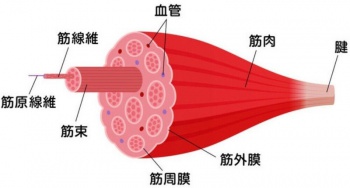

筋肉の中には毛細血管が張り巡らされています。血液が流れる血管のほとんどを占める毛細血管は、0.01mmと細いため、様々な要因によってあっという間に老化し、その働きが衰えてしまいます。すると、血流が滞ってしまうため身体の隅々まで酸素や栄養素が行き届かなくなり、老廃物も溜まったままになるため不調が起きてしまいます。このように血流が減少すると細胞が減ってしまう為に、動脈硬化による狭窄や閉塞が起こることもあります。

手や足の動脈が狭窄・閉塞して栄養や酸素を十分に送り届けることができなくなると、手先や足先が冷たくなったり筋肉の痛みが出たりします。20代から始まり、60~70代になると約4割もの毛細血管が閉鎖してしまうと言われています。毛細血管の働きが衰えると、身体にさまざまな不調が起こります。

身体を温める方法として最も効率が良いのは、筋肉を動かすことです。私たちの身体は、脳によってほぼ37℃前後になるように調節されています。このため身体の中で多くの熱を作っているのが筋肉です。運動を定期的にしている人の方が痩せやすいと言われていますが、熱を生み出す力が大きくなるために代謝が上がり、エネルギーをたくさん消費するという仕組みからです。筋肉を急激に減らしたりしなければ、自家発電のように熱を作ることができ、体温も高くなります。

ムキムキになるほど鍛える必要はありませんが、体温が上がることで血液もしっかり作られますので、次第に血流も良くなり、血糖値を下げ、血圧を安定させ、むくみをとり、ストレスに強く気分を安定させるなどの効果に繋がります。

筋肉をつけるといってもなかなか運動する時間が取れないという人も多いことでしょう。そんな人達にお勧めしたいのが隙間時間にできる「やまおく体操」です。エレベーターを待っている間に体重スクワットをする、エレベーターの中で壁に手をついて壁カラダ捻り体操をする、電車に乗っているときは吊革で肘かわし体操など、待ち時間や移動時間もプチ筋トレタイムにしてしまいましょう。

尻コリ予防改善のためのやまおく体操

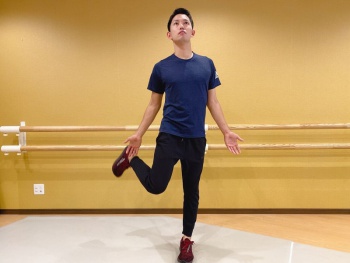

・足横ふり体操

足横振り体操は、股関節の筋肉大殿筋、中殿筋、小殿筋、内転筋、腸腰筋、大腰筋を刺激出来ます。

普段の生活の中でこのように脚を横に開いて持ち上げるような外転動作は、ほとんどしていませんが、歩行など日常的な場面で中殿筋の外転力が作用しています。左右に、頭が、グラグラ揺れながら歩いている人は、足横振り体操によって、中殿筋を、うまく働かせるように出来ます。

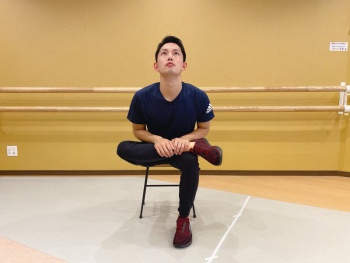

・座って片足伸ばし腰曲げ体操

お尻の筋肉は、立った状態で、片足をうしろに持ち上げる、外側に脚を上げる、つま先を外側に捻る、つま先を内側に捻るの4つの動きが、複合して歩行の動きや、姿勢維持の機能を果たしています。

座って片脚伸ばし腰曲げ体操は、垂れ尻の原因でもある大臀筋・中臀筋・小臀筋のそのものの筋力低下と、骨盤の後傾を予防解消し、くびれが出来る、姿勢が良く見える、タイトなパンツやスカートがに合うようになる効果が、期待出来ます。

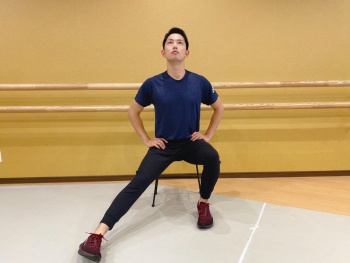

・立って膝内捻り体操

立って膝内捻り体操は、腰痛や肩こりなどお悩みの方にも、お勧めですが、運動不足や日々の生活で身体の硬さや重さを感じている方にも、必見です。

バリスティックな動きによって内転筋、腸腰筋、深層外旋六筋を刺激するトレーニングです。

これらのやまおく体操を使った尻コリ予防改善のためのやまおく体操プログラムは…

このラインより上のエリアが無料で表示されます。

足横ふり体操+立って膝内捻り体操を交互で3〜5周行います。その後、足横ふり体操+座って片足伸ばし腰曲げ体操+立って膝内捻り体操を3〜5周行います。これまでより運動量が少し増えますが、とても良い感じになられると思います。効果に持続性を感じられましたら、足横ふり体操+座って片足伸ばし腰曲げ体操+立って膝内捻り体操を3〜5周のみ行うようにしても良いでしょう。